Par Gabrielle Reiner [2009]

L’exposition le Mouvement des images au Centre Pompidou (avril 2006 – janvier 2007) présentait des œuvres aussi bien en situation d’ « installation » dans les salles du musée qu’en projection dans son cinéma du sous-sol, exprimant ainsi un refus de tout parti pris dogmatique. Le spectateur était libre de choisir entre salle de musée ou salle de cinéma, de voir deux fois une œuvre : sur une cimaise le jour, en salle le soir. Certaines œuvres se déclinent ainsi aussi bien en projection qu’en installation, le choix revenant de plus en plus aux programmateurs et non plus aux artistes. Quel intérêt y a-t-il alors à exposer une œuvre qui utilise les images en mouvement dans un espace muséal ? Citons Philippe-Alain Michaud, commissaire de l’exposition, qui explique sa démarche : « Le terme de cinéma […] est fondamentalement polysémique : il s’applique simultanément à un système de formes et à un lieu. Or, le lieu dans lequel l’expérience cinéma, dès le commencement du XXe siècle, est venue se configurer au point de s’identifier à celui-ci, c’est l’espace du théâtre moderne tel qu’il se dessine à l’aube des Temps Modernes. […] Aujourd’hui, au seuil du XXIe siècle, alors que l’on assiste à une migration massive des images en mouvement des salles de projection vers les espaces d’exposition, migration portée par la révolution numérique et préparée par un double phénomène de dématérialisation des œuvres et par un retour à la théâtralité de la scène artistique, il devient possible, voire nécessaire, de redéfinir le cinéma hors des conditions d’expérience qui auront été les siennes au siècle précédent, c’est-à-dire non plus du point de vue restreint de l’histoire du cinéma mais, à la croisée du spectacle vivant et des arts plastiques, d’un point de vu élargi à une histoire des représentations. (1) » L’enjeu était donc d’enraciner le cinéma expérimental dans les deux camps, du cinéma en général et des arts plastiques, montrant ainsi que ces deux places étaient légitimes, ce cinéma étant l’héritier certes des arts du temps : celui du cinéma classique et de la musique (2), mais aussi des arts de l’espace : les arts plastiques. L’enjeu de cette double visibilité était de confronter et de souligner les intérêts et les atouts de chaque dispositif. Il n’était pas question de faire l’apologie d’une pratique au détriment de l’autre mais d’établir la comparaison entre les deux en vue d’en révéler les enjeux complémentaires. L’exposition était pluridisciplinaire et ne se contentait pas de présenter uniquement des films ou vidéos expérimentaux mais aussi un grand choix d’œuvres plastiques traditionnelles montrant des affinités entre les différents média dans le but de souligner les influences ou les filiations des œuvres entre elles. La manifestation ne se souciait pas d’adopter une démarche chronologique. Le thème des œuvres et la volonté plastique étaient présents jusque dans la muséographie et soulignaient que le lien entre artistes plasticiens et cinéastes expérimentaux n’était pas nouveau, bien qu’aujourd’hui comme hier ces derniers soient peu connus du grand public.

Par exemple, le début de la série (les films numérotés de 1 à 10, tournés en 16 mm muet, d’une minute chacun) des Bouquets (1994-95) de Rose Lowder était « installé » en boucle sur de petits moniteurs. Soulignant l’influence de la peinture impressionniste sur son œuvre de cinéaste, cette « installation » rendait visible à travers la simultanéité des films la précision du travail de surimpression et la force de la série. La cinéaste avait travaillé comme un peintre « sur le motif » en faisant des variations pour chaque toile. Au fil de sa visite, le spectateur se retrouvait dans un long couloir où une série de projecteurs montrait chacun un film en boucle de divers cinéastes expérimentaux historiques et contemporains. Entre autres : Ballet mécanique (Fernand Léger, 1923-24) ; Ein Lichtspiel Scharz-Weiss-Grau (László Moholy-Nagy, 1930), Rythm (Len Lye, 1957), Piece Mandal /End War (Paul Sharits, 1966) et Home Stories (Matthias Müller, 1991), à l’image d’une galerie de tableaux, soulignant là encore une influence picturale à travers ces divers films. On parlera ainsi de l’« accrochage » de ces œuvres qui fonctionnent comme des « tableaux » d’images en mouvement. En modifiant son dispositif de représentation et en s’apparentant ainsi à d’autres arts, tels que la peinture, ce cinéma tend à devenir protéiforme et hybride. Certains puristes diront que le cinéma s’y perd en se métissant, mais on peut estimer qu’il y gagne aussi un nouveau statut à travers son exposition. Il redevient expérimental alors que beaucoup d’images dites expérimentales aujourd’hui ne le sont plus depuis bien longtemps mêmes si elles sont « labélisées » comme telles (3).

Comment le cinéma s’expérimente-t-il à travers l’espace de sa diffusion et donc de sa rencontre avec le spectateur ? Comment la salle de cinéma classique nous conditionne-t-elle ? Comment sa disparition induit-elle de nouvelles expériences ?

1. Complémentarité des dispositifs de projection et d’installation d’un film

Regarder une œuvre en installation n’est pas idéal quand celle-ci possède une narration et une certaine durée. Le film installé doit être de préférence très court ou indifférent à toute narration chronologique. Dans le cas contraire, il devient difficile d’en saisir la globalité et donc son sens. Le moment de l’arrivée du spectateur peut n’avoir aucun rapport avec le début du film et, s’il veut le voir en entier, il doit patienter et attendre sa rediffusion. Il est donc à la merci d’un film « déjà commencé » pour reprendre le titre d’un film de Maurice Lemaître (4). Le visiteur peut en être frustré. Nous sommes toujours dans une économie aléatoire. L’artiste est sous le joug du « bon vouloir » du spectateur, de sa patience ou impatience du moment, puisqu’il est libre de regarder ou non une œuvre. Le spectateur peut être par exemple gêné par les commentaires du voisin. Le son d’une œuvre peut être trop bas et devenir inaudible ou trop fort et déstabiliser la réception d’un autre film proche. Contraint souvent d’être debout ou mal assis, le spectateur est placé dans une situation inconfortable et lutte pour rester. Mais doit-il vraiment rester jusqu’au bout ? Une œuvre en installation doit-elle être appréhendée comme un film en salle ? Certainement pas. Le film exposé s’émancipe du dictat de la durée pour subir celui du moment, voire de l’instant où le spectateur le regarde. La salle d’exposition est un lieu de passage et non d’attente. L’éparpillement des œuvres dans un même espace à travers la multiplication des écrans de toutes tailles oblige à une concentration flottante mais permet une meilleure appréhension en réseau et crée des liens symboliques entre les œuvres (5).

La multiplicité des images dans une même pièce peut aussi permettre au visiteur d’opérer un travail de comparaison entre les œuvres. L’espace du musée n’est pas seulement un lieu où se documenter sur ce cinéma, il permet un travail associatif de corrélations personnelles beaucoup plus libre qu’un programme de courts-métrages par exemple. L’œuvre exposée adopte les caractéristiques du document disparate suivant la définition que Georges Didi-Huberman donne du documentaire : « Qui trouverait peut-être à se situer entre le mouvement cristallisateur du “ document ” (comme un symptôme d’objet, émis depuis le réel) et celui, plus erratique et centrifuge, de la “ disparate ” (comme un symptôme du regard, émis depuis l’imaginaire). (6) » Il ne faut pas oublier les textes, les commentaires, la littérature sur le sujet présents dans un musée et non dans un cinéma. La vision du spectateur est perception du détail et du fragment et non plus d’un tout global, évitant aussi une perte d’attention ou d’ennui face à une œuvre longue.

Aller voir un film dans un espace dédié aux arts plastiques suppose d’accepter de voir un film fragmenté, ayant perdu son principe de globalité intrinsèque. Le spectateur peut déambuler d’un film à l’autre. Ce dispositif lui donne une totale liberté de mouvement, impensable ou du moins très mal vue en salle. Entre son arrivée et sa sortie, le spectateur ne voit que des films sous forme parcellaire, retrouvant une pratique chère aux cinéastes expérimentaux, celle de la forme fragmentée qui réfute et critique la durée standard du long métrage. Le format de l’œuvre rejoint donc sa réception dans cette idée de non globalité, d’un tout plus large qui serait lié au cheminement du spectateur. Chacun parcourant l’exposition dans sa totalité fait son film personnel à travers un « montage » des plus subjectifs.À travers la synecdoque et le remploi on retrouve des pratiques expérimentales habituelles plus connues dans le cinéma classique sous le nom de « bandes-annonces ». L’exposition permettrait-elle de repeupler les salles de cinéma ? Pourrait-on la concevoir comme un espace de « premières impressions » censées donner envie d’aller voir ces films en salle ? C’est un moyen de faire découvrir ou redécouvrir des artistes peu connus hors du milieu expérimental stricto sensu. L’entrée au musée permet à ces œuvres d’être vues par un public de non spécialistes, c’est aussi la possibilité d’une première approche, les œuvres devenant un avant-goût de leur projection en salle. Le cinéma exposé serait une première instance de découverte de ces films qui connaîtraient une vision plus approfondie en salle. Salle et installation ne sont donc pas à opposer de manière systématique ; la réception des œuvres y étant très différente.

2. Le cinéma installé comme art déréglé : le choix radical d’une monstration différente de la salle de cinéma

Comment et pourquoi exposer un film hors de la salle de projection ? Le choix d’exposer une œuvre de cinéma pose certains problèmes liés essentiellement au fait que le cinéma est avant tout un art du temps. Nous l’avons dit : le début de projection d’une œuvre ne coïncide pas forcément avec l’arrivée du spectateur, celui-ci doit alors attendre que l’œuvre « recommence » ou accepter une perte inévitable d’informations. L’œuvre exposée est basée sur un principe chronologique qui fait acte de résistance dans l’exposition.

Certains cinéastes ne l’acceptent pas et manifestent, de manière radicale, la différence entre l’exposition de leur travail et sa projection. L’œuvre exposée n’est pas la même que celle projetée, déréglant la durée pour la faire coïncider dans l’espace. On peut citer l’installation d’Augustin Gimel : Cut-u[to]p[ia] (2006-2009), résultat du remontage d’une partie de son travail sous la forme d’un long polyptique diffusé en boucles sur les murs et le sol d’une salle en projections multiples et sur moniteurs. Les images se déployaient suivant le principe du cut up burroughsien produisant un tissage d’associations et de distinctions nouvelles pour exprimer, selon l’artiste, « la fragmentation des utopies contemporaines » tout en laissant au spectateur la possibilité intacte de voir les films « originels » en salle. L’artiste soulignait sa dette envers les arts plastiques en s’adaptant au lieu et en brisant toute temporalité linéaire. Nous sommes dans un univers plastique. Or est plastique selon le Petit Robert « ce qui est relatif au modelage ». Plastique signifie « tout autant la capacité de prendre une forme, que d’en changer, mais aussi ce qui a le pouvoir de donner forme. (7) » L’œuvre installée devient un cinéma en trois dimensions, un cinéma sculptural très différent de sa projection en salle. Montrer des images en mouvement dans une galerie revient à chercher à travailler le temps en l’installant dans l’espace, à en interroger sa dimension visuelle. En installation, la dimension plastique intrinsèque d’une œuvre domine. Comment réfléchir la durée dans l’espace ?

Augustin Gimel cristallisait les enjeux de son travail éminemment plastique. En exposant et en remontant son travail, l’artiste explore les enjeux de celui-ci jusqu’au bout. L’espace n’est plus accessoire ou simple réceptacle à l’œuvre, ce qu’est par définition la salle de cinéma, il prend en charge tout le sens du film en occultant la part de drama. Les images en mouvement exposées s’intéressent donc à un temps de l’espace, un temps plastique. Un film plastique est un film qui a opéré un déplacement d’intérêt possible de l’évolution chronologique des évènements vers l’évolution spatiale du cinéma. Ainsi, Peter Kubelka ne montre pas ses films de la même manière suivant le lieu choisi. Un film sera projeté dans une salle, des photogrammes seront accrochés dans une exposition (en tableau de pellicules). L’auteur signale par là la différence et l’importance qu’il accorde au lieu de diffusion de son travail. L’espace induit un traitement différent. Une fois encore, la salle et l’exposition ne sont pas en concurrence.

3. Du cinéma exposé comme un art plastique parmi d’autres à la légitimé du cinéma expérimental comme art contemporain

En France, le cinéma est-il un art plastique ? La distinction entre cinéma et arts plastiques a longtemps perduré, même si elle tend désormais à se brouiller comme en témoignent les expériences multiples menées dans le cadre de l’enseignement artistique (8). Si l’espace muséal s’ouvre aux images en mouvement, il en a eu longtemps peur tout à l’instar de la salle classique vis-à-vis du cinéma expérimental. Le relais à été pris par le marché de l’art contemporain qui s’intéresse de plus en plus à ces images. La F.I.A.C en avait même fait sa thématique en 2007.

La galerie devient un espace de plus en plus spécialisé. Beaucoup d’artistes qui emploient ou questionnent le cinéma sont exposés en galerie comme la galerie du Jour d’Agnès B qui abrite Jonas Mekas, Marian Goodman Tacita Dean, Xippas Stephen Dean, Yvon Lambert Jonathan Monk, Georges-Philippe Vallois, Michael Snow et Matthias Müller, Martine Aboucaya Michael Snow ou Marylène Negro, la Galerie gb. Agency, Robert Breer et Deimentas Narkevicius… Cependant toutes ces galeries présentent aussi d’autres artistes qui ne travaillent pas l’image en mouvement, à l’exception de la Film Gallery qui s’est spécialisée dans le film exposé, co-fondée en 2005 par Pip Chodorov et Marie Sochor. (Ils « représentent » notamment Viking Eggeling, Hans Richter, Robert Breer, Marcel Hanoun, Takashi Iimura, Maurice Lemaître, Jeff Scheer, Patrick Bokanowski et Moira Tierney…) En effet, le 35 mm. tout comme le 16 mm. sont de plus en plus utilisés dans des projets rémunérés par l’art contemporain dont les budgets importants permettent de financer des œuvres de plasticiens qui deviennent parfois plus coûteuses que celles d’un long métrage traditionnel. Cette délocalisation de la salle vers le musée permet aussi une pérennisation paradoxale de la pellicule argentique.

L’entrée au musée devient un enjeu économique qui oblige le cinéaste comme tout le plasticien à adopter parfois un principe d’inflation : ce milieu devient « plus rentable pour l’artiste » mais mène a une raréfaction de l’œuvre via des éditions limitées alors que la pellicule comme les arts numériques sont par essence un art de la reproduction. Deux politiques totalement différentes sont mises en œuvre, celle du cinéma classique accessible à tous par l’achat d’un simple ticket et celle de la vente en galerie d’éditions limitées coûteuses destinées à des collectionneurs. Les cinéastes acquièrent une nouvelle renommée et une survie financière au détriment de la circulation de leurs travaux qui se raréfie.

Rappelons que s’installer signifie « emménager dans un nouvel espace (9) ». Le premier sens du mot renvoie à une charge religieuse et est synonyme d’« intronisation (10) » de « mise en possession solennelle (11) » d’un évêque, par exemple. Installer une œuvre cinématographique serait un moyen de l’« établir solennellement dans sa dignité (12) ». Cependant, ne serait-ce en pas à cause de cet ennoblissement favorisé par le soutien de galeries prestigieuses que les images en mouvements en installation seraient mieux connues et mieux comprises et par retour, tout le cinéma expérimental en général ? Pour preuve, les musées qui achètent des œuvres vidéos ou cinématographiques sont de moins en moins inhabituels. (Exception faite de la collection de films du Centre Pompidou initiée par Jean-Michel Bouhours dès son ouverture dans les années 1970).

Cela n’est pas anodin pour les cinéastes qui se voient rebaptisés. Rappelons pour mémoire qu’en 1952, Jonas Mekas en découvrant les films de Stan Brakhage nomme ce dernier « ciné-artiste »… Aujourd’hui on en parlerait sans doute comme d’un artiste utilisant le cinéma comme matière première et non plus comme d’un réalisateur. Si les termes changent, les démarches se recoupent, s’influencent, se retrouvent. Les terminologies varient suivant les lieux de monstration, le marché de l’art fait la loi et renomme Mekas lui-même artiste plasticien lorsqu’il est exposé par Agnès B.

4. Quand le cinéma devient analytique et in-montrable en salle

Que se passe-t-il quand un film est exposé comme une œuvre plastique classique ? Comment exposer correctement une œuvre ? La solution pour la galerie ou le musée est parfois de reconstituer la salle de cinéma en son sein. Cependant, l’expérience s’avère alors très différente car elle permet de présenter l’œuvre de manière plus souple et moins solennelle, le spectateur pouvant partir à tout moment s’il le souhaite. Mentionnons l’exemple récent de la projection de Whiter Shade (2009) de Marylène Negro dans la galerie de Martine Aboucaya (10 octobre 2009). L’espace de la galerie imitait la salle de cinéma en la personnalisant pour qu’elle s’harmonise avec l’œuvre de la plasticienne. La « salle de cinéma » faisait écho à l’œuvre en noir et blanc aux frontières de l’abstraction à travers la présence de longs rideaux blancs translucides et vaporeux qui délimitaient un espace de projection dès plus onirique. Contenu et contenant devenaient indissociables, à l’inverse d’une salle classique neutre par excellence.

Dès son origine le cinéma expérimental a interrogé les paramètres qui le composaient dans des démarches minimalistes ou spectaculaires. Que ce soit le photogramme (Paul Sharits et ses Frozen Film Frames : des pellicules exposées dans un cadre ou Christian Lebrat et Eric Rondepierre qui s’intéressent au ruban filmique), le dessin comme principe d’animation (Jeff Scheer et les flipbooks de Robert Breer) beaucoup d’artistes expérimentaux ont adopté et adoptent une démarche analytique. Ces recherches réflexives et critiques du cinéma classique et de la salle où il est montré, opèrent un déploiement du dispositif cinématographique d’origine pour arriver à la démonstration que le cinéma est plastique puisqu’il n’est en fait que l’amalgame de plusieurs arts plastiques associés.

Anthony McCall dans Line Describing a Cone (1971) le démontre de manière magistrale. L’artiste rend visible le faisceau lumineux que diffuse le projecteur en utilisant des fumigènes qui le matérialisent. Ce film sans écran devient une œuvre sculpturale. Celle-ci épouse la forme d’exposition de l’art qui l’influence et en accentue sa filiation au détriment du cinéma, rendant impossible sa projection en salle. En s’émancipant de la salle, ce cinéma réfléchit sur lui-même en regard des autres arts (peinture, sculpture, dessin…). Le cinéma se faisant art plastique par excellence rend ainsi parfois impossible son retour dans la salle obscure.

Marylène Negro, installation

Il est intéressant aujourd’hui de constater que l’installation a « fait école » car certains spectateurs qui regardent des précurseurs du cinéma structurel comme Michael Snow s’étonnent de la longueur des œuvres en projection, bien que ces cinéastes aient pensé leur travail pour la salle. Autres temps, autres mœurs.

Aujourd’hui, suivant un héritage de l’art vidéo, certains artistes, comme Douglas Gordon avec des œuvres à la durée hors normes telle 24h Psycho (1993) qui étire le film de Hitchcock en le ralentissant pendant vingt-quatre heures, ne pensent même plus à la salle. L’œuvre en devient in-projetable en salle. L’artiste, pourtant considéré comme vidéaste, questionne de manière analytique le cinéma à la manière d’un cinéaste expérimental.

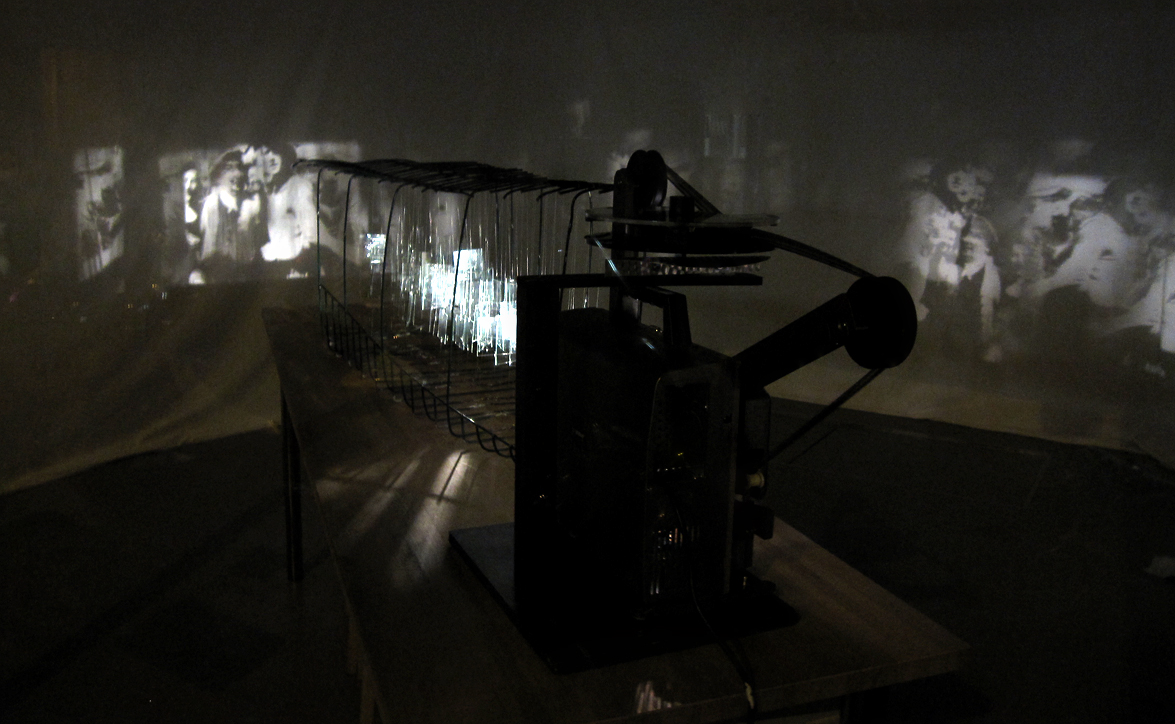

Plus récemment, Filmatruc à verres 1 (2009) de Silvi Simon est une œuvre que l’on pourrait qualifier d’hybride : elle concerne le principe de la projection mais l’altère pour que l’image se démultiplie dans l’espace à travers un mécanisme original, transformant l’expérience cinéma en une expérience d’œuvre-dispositif. Entre le projecteur et le mur sont placés une centaine de verres récupérés sur des anciens caches de diapositives, suspendus à l’aide d’une structure grillagée, qui vont démultiplier l’image de manière kaléidoscopique. Le dispositif s’expose comme objet d’art. L’œuvre est autant images en mouvement qu’objet sculptural à observer. Le film part d’une image fixe qui se « met en mouvement » (Silvi Simon réinterroge ainsi l’origine de la photographie qui se cache derrière le photogramme, on pense à Marey et à ses études sur la décomposition du mouvement.) L’artiste réemploie un film de fiction noir et blanc en très mauvais état qu’elle a récupéré. Elle en a prélevé quelques séquences qu’elle a retravaillées à la truca (tireuse optique alternative d’un type particulier). Le nouveau film réalisé a une longueur de vingt mètres, une durée de deux minutes trente et fonctionne suivant un principe de saynètes apparaissant parfois en positif, parfois en négatif. L’image montre un homme qui regarde hors champ puis lance une pierre. Un seul personnage devient une foule imposante par la multiplication des images dans l’espace qui opère une transmutation de la diégèse à travers une « mise à plat » de la narration. Elle dialogue avec elle-même et crée un nouveau sens. L’image se répète dans l’espace et évoque une chorégraphie, un ballet (ce qui rappelle la photographie et, plus précisément, les vues stéréoscopiques). Une narration linéaire (celle du film projeté) se croise avec celle, plastique, des images multipliées qui se font écho entre elles, d’autant plus que certaines ont les bords qui se chevauchent renforçant un sentiment de continuité narrative et provoquant une disparition du film initial au profit d’un nouveau sens plastique.

Silvi Simon, installation

Là encore l’œuvre ne peut exister qu’en galerie, il est exclu de la montrer dans une salle de cinéma classique. En faisant se démultiplier la projection à travers un dispositif artisanal dont elle est à l’origine, Silvi Simon revient aux sources du cinéma et à son histoire pour en redéfinir les principes fondateurs. Le titre Filmatruc évoque les débuts forains du cinéma (avec une référence directe aux « films à transformations » de Georges Méliès) et confère une dimension ludique au projet tout en défendant une démarche expérimentale où le centre de l’œuvre concerne la place de la cabine de projection. Le hors-champ de la salle devient un élément indissociable de la présentation de l’œuvre. Sa dimension artisanale vient souligner le fait que le cinéaste expérimental travaille souvent en solitaire ou au sein d’un très petit groupe, contrairement au système instauré dans l’industrie cinématographique. S’émanciper de la salle classique est ainsi un moyen d’observer son fonctionnement, de l’analyser et d’en faire la critique tout en soulignant ses limites.

5. De la salle de cinéma à la salle de concert : du musicien au projectionniste : quand le hors-champ de la salle prend le devant de la scène : un retour aux sources musicales réactualisées et une prise en compte de la présence humaine pour montrer du cinéma

Beaucoup de cinéastes reviennent à des pratiques en cours au début du cinéma pour réfléchir sur l’espace de diffusion, notamment en transformant la salle de cinéma en salle de concert. C’est ce qu’on appelle des ciné-concerts où le spectacle se re-temporalise à travers des image-partitions et une bande-son paradoxalement des plus plastiques, cinéma et musique possédant ces deux temporalités. L’image expérimentale est plastique comme la musique qui travaille, elle aussi, la variation et la répétition. Le schéma musical aide à appréhender l’image expérimentale à travers une démarche affective. Musique et cinéma s’associent pour exprimer des impressions et des sensations complémentaires. Le cinéma expérimental devient cinétique ou fonctionne, au contraire, sur un principe de contrepoint par rapport à la musique.

Le groupe de rock atmosphérique Fiasco composé des cinéastes Rodolphe Cobetto-Caravanes (guitare et bruits) et Frédéric Lemaître (basse) joue ainsi sur les images de leur moyen-métrage Radio City One, la dimension populaire du rock et son caractère mélodique servant de guide aux images super-8 noir et blanc déconstruites. De manière plus aiguë, la performance cinématographique électroacoustique de MetalkinG marque la collaboration de Richarles Bronson (basse, micros contacts…) et de Riojim (projecteurs 16mm). La musique est brutale, bruyante ; c’est une musique industrielle non harmonique. Sur l’écran des saynètes en noir et blanc se succèdent. Mais linéarité ou narration ne sont pas de mise : surimpressions, images qui bavent, déformées par des projecteurs non homothétiques, jeux de texture à travers des images macros, des pellicules détériorées ou qui brûlent. Les interrogations figuratives sur l’absence de couleur varient, utilisant parfois des fragments (pouvant aller jusqu’au flash) de films hollywoodiens comme ces quelques photogrammes du Shining (Kubrick, 1980) qui viennent hanter plusieurs fois la performance. Les images privées de couleurs sont présentes dans l’esprit du spectateur cinéphile de manière distanciée et encore plus angoissante. Cette pratique du réemploi altère les motifs connus qui, défigurés ou re-figurés, se perdent dans la projection anarchique et performée.

>En effet, si le musicien est visible sur la scène, son acolyte projectionniste l’est aussi, transformant le ciné-concert en performance. Il torture son projecteur, faisant subir à ses bobines travaillées à l’Atelier MTK, laboratoire basé à Grenoble, toutes les impulsions que les sonorités lui inspirent. La démarche est là aussi presque pédagogique car elle permet de comprendre ou du moins de réaliser la difficulté de la prestation de ce jeu de bobines dont la projection se renouvelle à chaque fois. Que ce passe-t-il quand le hors scène est intégré, quand le dispositif qui permet de montrer le film est exhibé ? L’invisible devient visible. La cabine de projection s’ouvre, là encore, au public et découvre le rôle crucial du projectionniste qui finit par s’apparenter à un musicien qui interprète le film, en donne sa version.

Le projectionniste « performeur » interroge et pousse les possibles du dispositif jusqu’à l’essence minimale de ce qu’il peut être : une abstraction visuelle, tel un carré blanc décliné de manière quasi stroboscopique dans un jeu géométrique infernal et hypnotique produit par la lumière d’un projecteur vide. Par un refus total de hiérarchie, la performance opère une remise en cause de la projection traditionnelle à travers un dérèglement de tous les instruments qui la composent (refus de toute mise au point, de cadrage adéquat).

Si la musique est aussi expérimentale que l’image, la projection en saynètes fait écho à la durée de morceaux pops. Ce cinéma se veut avant tout travail sur la sensation à travers une pratique revendiquée d’improvisation autant sonore que visuelle. La dimension bruitiste et noise de la musique porte les images vers une perception quasi-physique pour le spectateur. Les images s’associent à la musique qui n’est plus considérée comme un simple accompagnement ; le projet MetalkinG repose au contraire sur une interaction constante et très dynamique entre image, son et public. L’expérience humaine en est la clé de voûte.

Il en va de même avec Stefano Canapa, cinéaste qui interroge sa pratique de manière physique. Tandis que l’artiste Emmanuel Lefrant improvise une musique expérimentale sur l’ordinateur, il expose à la vue de tous ses projecteurs et les bobines qu’il utilise. Dans Petrolio (2008), des vagues viennent s’écraser sur une plage. Les corps qu’elles entraînent disparaissent et resurgissent des flots au gré d’un montage non linéaire composé de cuts et de surimpressions. Le cinéaste travaille au laboratoire artisanal l’Abominable dont il est un membre actif ; ses images s’affirment clairement comme produits de cette activité. Le fait de montrer l’envers de la projection souligne la pratique autonome du cinéaste qui s’occupe de tous les stades de fabrication, de la réalisation à la projection. Les flots qui se colorisent à un moment de manière artificielle en bleu turquoise ne sont là que pour souligner la radicalité de l’utilisation non mimétique du noir et blanc. L’évènement filmé est un souvenir qui disparaît. Pour souligner cette idée, le performeur à la fin du film met une loupe devant le projecteur. L’image devenue floue évoque des eaux impénétrables. Le geste performatif fait se confondre le fond et la forme, sujet aquatique et abysses pelliculaires. En exhibant et en disséquant les mécanismes de projection de manière spectaculaire, le réalisateur en affirme la dimension subjective que l’on a tendance à oublier lors d’une projection classique. Il témoigne de sa pratique d’artiste tout en redéfinissant le cinéma.

Le ciné-concert serait donc un moyen de performer le cinéma, de créer un évènement relationnel unique avec les spectateurs et de réfuter la dimension sérielle et impersonnelle que l’on retrouve dans la salle traditionnelle.

6. Le cinéma élargi comme expression d’un retour au spectaculaire et à l’évènementiel lié aux arts du spectacle

En sortant de la salle de cinéma, l’image en mouvement se libère de certaines contraintes. Elle peut ainsi fonctionner par excès. La dissonance plastique intervient alors à travers les formes extravagantes. Le cinéma élargi favorise parfois l’émergence de dispositifs qui déforment à l’extrême les structures conventionnelles. Sa force s’exprime par la rencontre entre la réalité quotidienne et l’étrangeté produite par une appréhension excessive de l’espace. Notons pour exemple Stan VanDerBeek qui décide, au milieu des années 1960, de projeter ses films sur une hémisphère dans un lieu construit de toutes pièces qu’il nomme le Movie-Drome. Il compare ses projections à des fresques en mouvement : les movies murals. Plus récemment, Quasar (2008) de Jürgen Reble et Thomas Köner est un film dont les projections multiples évoquent des vitraux cosmiques à travers notamment des projections circulaires qui rappellent des petites rosaces.

Dans une installation qui inclut du cinéma, le réalisateur adopte le lieu comme partie intégrante de l’œuvre. Le cinéma travaille in situ et peut devenir ultra-théâtralisé comme les performances cinématographiques de Viviane Vagh. En conviant des acteurs ou des danseurs sur l’espace qu’elle investit, la cinéaste cherche une certaine alchimie entre l’art mécanique qu’est le cinéma et les arts du spectacle. Elle suit indirectement les traces d’un Maurice Lemaître.

Ce type d’œuvres acquiert une dimension environnementale en remettant en cause l’espace circonscrit habituellement au cinéma. Tout lieu devient salle de cinéma pour un temps éphémère. L’espace subit une mutation pour accueillir des images en mouvement. Le cinéma élargi se transforme en un cinéma d’occupation. Toute cimaise est bonne à prendre pour en faire un espace de projection. Prenons le cas d’ImpaKt à l’I.N.H.A. (Institut national d’histoire de l’art) qui se présente comme une « forme inédite de programmation de films du XXIe siècle sur divers supports [et comme un] observatoire privilégié de la création émergente [qui se situe] entre cinéma et art contemporain, privilégi[ant] les démarches emblématiques et radicales afin de favoriser de nouvelles approches théoriques. » Le principe est simple : un artiste est invité une fois par mois à investir un lieu atypique, la salle de cours. Le cinéma est alors « installé » pour être « enseigné » au un sens large, c’est à dire transmis. L’artiste a carte blanche ; il peut par exemple démultiplier les projections (Waël Noureddine) et les formats (Jacques Perconte) ou montrer ses films dans le cadre d’une performance (Angela Marzullo) dans le but d’établir une relation particulière entre le public et son travail. Le cinéma retrouve ainsi une aura spectaculaire et événementielle qui n’aurait pu exister ou du moins aurait été amoindrie dans le cadre d’une projection classique. Il renoue avec le public à travers une dimension éphémère qui lui confère une autre résonance. La redite à l’identique, l’imitation stricto sensu, devient impossible. L’engagement du réalisateur en est d’autant plus fort. Le spectateur adopte, lui aussi, une attitude différente et beaucoup plus radicale, bien loin de la passivité qu’induit le fait d’aller voir une « énième » projection en salle…

7. Le spectateur comme clé de voûte de l’expérience proposée par ces images en mouvement hors de la salle classique. D’un cinéma plus accessible à un cinéma participatif

Dans la préface de Poussière d’images, yann beauvais caractérise ainsi le « cinéma expérimental » : « Pour reprendre un terme cher à Jonas Mekas, je dirais que c’est un cinéma invisible, invisible mais cependant essentiel pour qui veut comprendre ce que filmer veut dire (13). » Ce cinéma serait-il plus visible grâce à ses interactions avec le spectateur ? La présence humaine le rend-elle d’un accès plus direct ?

Remettre en cause les préceptes de la salle classique, c’est ouvrir le lieu de réception d’une œuvre. Faire subir un changement de place à la monstration de l’image cinématographique implique de prendre en compte l’angle de la réception pour analyser l’œuvre. L’espace devient une œuvre d’art à part entière. La perception en est inévitablement altérée et le spectateur en est le premier « touché », il devient le sujet concret de l’expérience. Éprouver des images en mouvement hors de la salle nous oblige à redéfinir notre rapport au cinéma.

Si la présentation en exposition se libère des dictats de la salle, le spectateur de son côté doit faire des choix personnels et peut se perdre face à une liberté retrouvée loin du troupeau rassurant que constitue le groupe de spectateurs plongé dans le noir. Il peut se retrouver indécis, ne sachant quelle attitude adopter face à l’expérience proposée. L’espace « esthétique » s’étend au spectateur qui peut être invité à jouer un rôle et ainsi devenir acteur. Par exemple, le spectateur sera re-filmé lorsqu’il regardera une œuvre. Lorsque le réalisateur montrera le résultat de ce qu’il a filmé, il aura intégré le spectateur transformé en acteur, en référent. L’illusion prend le pas sur la réalité et la réalité devient illusion. La catharsis devient physique. L’artiste travaille en work in progress — tels William Raban, Tony Conrad, Vivianne Vagh. Toute idée d’œuvre close est abolie, ouverte sur le temps présent, voire inachevée. L’espace occupé se transforme de salle d’exposition initiale en décor pour le tournage du film à venir. L’espace de l’œuvre et celui de la vie se confondent. L’image en mouvement sort de la scène, elle se teinte de familiarité et se désacralise, elle est littéralement « obscène » (ob-scenitas, hors de la scène). Elle peut ainsi être ludique, « non intellectuelle ». L’expérience d’un cinéma élargi devient joyeuse. Cette expérience peut-elle être appréhendée en termes de jouissance ? Pour Jauss, « l’attitude de jouissance dont l’art implique la possibilité et qu’il provoque est le fondement même de l’expérience esthétique ; il est impossible d’en faire l’abstraction […] si nous voulons aujourd’hui défendre […] la fonction sociale de l’art. (14) » L’art moderne a conditionné son public à maintenir une séparation radicale entre jouissance et plaisir artistique. Il ne « pouvait » être appréhendé que par la réflexion esthétique au-delà de tout désir. En modifiant l’espace de réception d’une œuvre cinématographique, le cinéma élargi a réussi à insuffler de la vie dans l’art à travers une recherche de prise à partie du spectateur du film, qui choisit ou non de s’y intégrer. L’art et la vie se contaminent. Le fantasme déteint sur le réel. Le quotidien devient partie intégrante de l’image. L’image en mouvement élargie détourne le quotidien ; elle intègre le « banal » ; ce qui la rend plus facile d’accès et la popularise. La réception du cinéma élargi peut donc être vue comme la clé de voûte de l’expérience proposée par ces images en mouvement hors de la salle classique. Ce cinéma, plus accessible au public, devient participatif.

Toujours dans Filmatruc à verres 1, Silvi Simon travaille l’écart entre l’absence (du film original dans sa globalité) et la sur-présence des images restantes à travers leur démultiplication. Elle interroge la perte et le renouvellement du sens multiple de ces images. L’image kaléidoscopique devient un puzzle dont les pièces manquantes peuvent être créées par l’imagination du spectateur. Le lieu joue un rôle important dans ce travail cathartique. Si l’espace se réduit, l’artiste ne laisse entrer personne dans la pièce où se trouve le film. C’était le cas lors de la dernière Nuit Blanche à Paris. L’œuvre était montrée dans la galerie close de Window 41, en partenariat avec The Film Gallery. Le spectateur ne la voyait qu’à travers la vitrine. Par contre, si le lieu est plus vaste, le spectateur est invité à déambuler dans l’espace de projection et se retrouve face à face avec des images qui peuvent atteindre sa propre taille. L’image devient comme un reflet pour le visiteur puisque le personnage du film regarde frontalement le hors champ, c’est-à-dire le spectateur. Le film est ouvert et le spectateur peut trouver sa place et entamer un dialogue avec les(le) protagoniste(s). Un lien étroit s’installe entre l’image et le visiteur intégré à l’espace de projection. De plus, le faisceau de projection étant démultiplié, l’ombre du visiteur est irrémédiablement projetée sur l’écran. Silvi Simon tire profit de ce défaut récurrent des installations avec projecteur. Le visiteur, via son ombre, s’intègre à nouveau littéralement à l’espace de projection et il peut faire interagir son ombre avec les personnages du film. Le statut contemplatif du visiteur est anéanti. Il devient partie prenante de l’aventure.

La séparation entre réel et virtuel, entre vie et images animées s’estompe. Il en va de même avec l’art expérimental qui côtoie ainsi aisément l’art populaire. L’art n’est plus une simple jouissance sensuelle (le plaisir de voir de « belles » images) ni un pur objet qui propose une réflexion esthétique (la réflexion apportée à travers par exemple le found footage) mais une synthèse des deux : une jouissance esthétique qui est le centre de l’expérience esthétique que vivra le spectateur (15). L’œuvre doit communiquer ; ce qui intéresse l’artiste, c’est de proposer une expérience de cinéma particulière de manière transversale à travers l’instauration d’un nouvelle relation. Dans le cinéma élargi aujourd’hui, c’est le spectateur qui va nous permettre de développer « les lignes directrices d’une esthétique de la réception » qui s’avère donc incontournable face à ce cinéma qui se veut expérience esthétique avant tout. Pour reprendre Baudrillard : « Il ne s’agit donc pas des objets définis selon leurs fonctions ou selon les classes dans lesquelles on pourrait les subdiviser pour les commodités de l’analyse, mais des processus par lesquels les gens entrent en relation avec eux et de la systématique des conduites et des relations humaines qui en résultent. (16) » Pensons à Maurice Lemaître qui parle du cinéma élargi comme du syncinéma (17). Isidore Isou en explique les enjeux : « Le cinéma cessera d’être un endroit où on ronfle assis. Des courants d’air viendront de l’écran et déborderont vers les rangs. Le film sera vu dorénavant debout ! Que les cris transforment cet asile en un abri bombardé. Le cinéma redeviendra alors jeune ! » (18)

En éprouvant la plasticité subjective d’un espace cinématographique, le spectateur est invité à partager une expérience esthétique. C’est à partir de la réception de ces images en mouvement que nous pouvons appréhender cette expérience esthétique d’un au-delà de la salle de cinéma classique. Jauss la catégorise suivant « trois concepts clés de la tradition esthétique (19) » qui synthétisent de manière globale nos propositions : la poïesis qui permet à l’artiste de dramatiser le processus créateur de l’image en mouvement (à travers une mise en abyme de l’invention du cinéma et de l’analyse des arts qui le compose) ; l’aïsthesis qui remet en cause le conditionnement des sens (l’image élargie devient cosmologique) ; et enfin, la catharsis qui projette le spectateur au sein de l’œuvre d’une manière concrète (le spectateur peut être acteur de l’œuvre) et fantasmatique (l’art est une expérience de l’ordre de la sensation et de l’affect).

8. Appendice : De la présence humaine en général comme rempart à la désertion de la projection classique en salle

D’autres exemples moins spectaculaires sont à relever sur l’importance de la présence humaine dans ce cinéma. Certains cinéastes, comme André Almuro, refusent de projeter leur film s’ils ne sont pas physiquement présents dans la salle. La posture se comprend mieux quand on sait que ce sont des artistes qui travaillent le support argentique, refusent de procéder à des transferts numériques et projettent le plus souvent la copie unique de leurs films. Être présent permet de surveiller la projection et implique une rencontre, un dialogue avec le public.

Cette nécessité de communiquer serait un argument pour défendre la projection en salle qui, aujourd’hui, a perdu une part de sa pertinence à l’époque du DVD et d’Internet. Même si nombres d’œuvres mentionnées sont devenues plus accessibles grâce à l’édition numérique (20), le problème de la salle traditionnelle est posé aujourd’hui par sa dimension inhospitalière et désincarnée. Cela expliquerait aussi la pérennité de certains festivals de cinéma où les artistes nationaux et internationaux sont invités, où s’instaure un échange entre spectateurs, réalisateurs et programmateurs après une projection de l’œuvre qui s’assimile presque à une communion. Pensons au Festival des Cinémas Différents de Paris organisé par le Collectif Jeune Cinéma qui défend un autre cinéma et n’a pas voulu se nommer expérimental dans un souci d’ouverture à toutes propositions d’expériences d’images en mouvement ou au Festival Les Inattendus à Lyon.

On conclura en évoquant les colloques consacrés à ce cinéma où l’on peut souvent découvrir certaines œuvres moins connues des artistes étudiés. Citons les Journées d’Études consacrées aux images en mouvement expérimentales organisées par les 3 Lumières (Association de Chercheurs en Études Cinématographiques) à l’I.N.H.A (21). Artistes, chercheurs, sympathisants et curieux se retrouvent pour échanger. Cette visibilité transversale des œuvres à travers la parole serait une autre manière d’appréhender le cinéma. Méditons sur les opinions visionnaires d’Isidore Isou pour qui le futur du film ne serait plus que débat…

***

(1) Philippe-Alain Michaud, « Le Mouvement des images », in le Mouvement des images, Paris, Éditions du Centre Pompidou, 2006, p. 16.

(2) Cf. en particulier l’exposition Sons & Lumières du Centre Pompidou (septembre 2004-janvier 2005).

(3) Aujourd’hui faire du « cinéma expérimental » n’a presque plus de sens. Les définitions sectaires deviennent obsolètes. D’un film à l’autre, la définition d’« expérimental » s’avère souvent sujette à caution. Ce qui est évident pour certains devient problématique pour d’autres. Si toute personne remettant en cause le cinéma classique et ses dogmes devrait être taxée de cinéaste expérimental, le cinéma expérimental a souvent été défini de manière drastique en restant cantonné à une période historique bien précise. Ce ne serait presque plus un genre en soi mais un style en particulier, un courant historique ayant eu une courte vie uniquement américaine et débutant dans les années 1940 avec Maya Deren et ayant connu son heure de gloire dans les années 1960 avec des maîtres tels que Mekas, Markopoulos, Brakhage ou Anger. Suivant cette logique, seuls les cinéastes continuant dans cette tradition et sous cette influence feraient du cinéma dit « expérimental ». Alors que l’on pourrait penser à juste titre que ce cinéma n’est plus expérimental aujourd’hui. Sortir de la salle a été un moyen de fuir cette tendance au dogmatisme. Cela a eu aussi pour cause une perte indéniable de reconnaissance pour certains cinéastes, non reconnus comme « expérimentaux » par le milieu qui interprétait cette hybridation comme une trahison.

(4) Le film est déjà commencé ? (Maurice Lemaître, 1951). Le titre du film est très ironique. L’artiste a conservé une forme affirmative et un point d’interrogation pour exprimer un désintérêt chronologique. Bien que diffusé en salle, le titre critiquait ouvertement le comportement des retardataires qui questionnent l’ouvreuse, inquiets d’avoir raté les premiers instants de leur séance. Le cinéaste invitait le spectateur à avoir un rapport très libre avec ce qu’il regardait en cherchant à le faire réagir, à le provoquer et à remettre en cause sa passivité. Il s’agit de remettre en cause les divers rituels imposés par la salle de cinéma.

(5) La taille de l’écran joue un rôle important. Une œuvre peut devenir intimiste ou spectaculaire au gré des variations d’échelle (taille de l’écran, hauteur du projecteur), contrairement au standard de la salle de cinéma. L’installation, éminemment moins codifiée, est plus souple à cet égard. Ce questionnement a énormément passionné certains artistes, comme Jonas Mekas, Matthias Müller ou Robert Breer.

(6) Georges Didi-Huberman, Phasmes, Essai sur l’apparition, Paris, Minuit, 1998, p. 11.

(7) Josette Rey-Debove et Alain Rey (dir.), « Plasticité » in le Nouveau Petit Robert, Paris, SNL, Le Robert, 2002, p. 1971.

(8) De nombreuses écoles d’art développent un enseignement du cinéma. Citons l’École nationale supérieure d’arts de Paris-Cergy qui possède une section cinéma et une section vidéo distinctes (même si chacun des deux enseignants de ces pratiques autorise le medium de prédilection de l’autre dans son cours), le Pavillon (Palais de Tokyo), Bourges, Mulhouse, le Fresnoy. Cette dernière se nomme avec justesse Studio national des arts contemporains. Cet enracinement dans l’art contemporain s’est exprimé notamment par le choix de montrer les projets de ses étudiants au Grand Palais dans l’exposition Dans la nuit, des images (décembre 2008).

(9) « Installation » in le Nouveau Petit Robert, op. cit., p.1376.

(10) Ibid.

(11) Ibid.

(12) Ibid., p.1377.

(13) Yann Beauvais, Poussière d’image, Éditions Paris Expérimental, 1998, p. 7.

(14) Hans Robert Jauss, « Petite apologie de l’expérience esthétique » (Conférence, 11 avril 1972 à Constance), in Pour une esthétique de la réception, Paris, Tel, Gallimard, 1998, p. 137.

(15) Cf. Hans Robert Jauss, Pour une esthétique de la réception, op. cit., 1998.

(16) Jean Baudrillard, le Système des objets, Paris, Gallimard, Tel, 2001, p. 9.

(17) Dominique Noguez, Éloge du cinéma expérimental, Classiques de l’Avant-Garde, Editions Paris Expérimental, 1999, p. 299.

(18) Isidore Isou, Esthétique du Cinéma, p. 27-28.

(19) Hans Robert Jauss, « Petite apologie de l’expérience esthétique », op. cit. p. 143.

(20) Citons, entre autres, le site Ubuweb où l’on peut voir de nombreux classiques du cinéma expérimental et les distributeurs Re:voir en France et Index en Allemagne.

(21) Klonaris / Thomadaki : cinéastes, plasticiennes, théoriciennes (1 février 2008), Collectif Jeune Cinéma / Festival des cinémas différents : histoire, conservation et diffusion du cinéma expérimental (7 novembre 2008), L’art au temps du numérique (15 juin 2009), sous la responsabilité scientifique de Nicole Brenez.